釣り具の落下防止には尻手(シッテ)ベルトとか尻手ロープを使います。

とはいえ、釣りをはじめたことはこんな道具があるなんてことは分からないので、「釣り 落下防止」「竿 落下防止」とか一生懸命ググって調べるんですよね。

そもそも、僕は尻手(シッテ)が読めませんでした。笑

尻手ベルトとかロープは、道具に固定して落下しても海に流されないようにするための道具。

海釣りではショア(沖)でもオフショア(岸)でも道具を落とせば下は海です。

道具を回収不能な事もありますし、あっという間に流されてしまう事もあります。

釣り道具は一つ一つが結構なお値段がするモノが多いので、紛失するのは痛い。

そこで、保険の意味合いもかねて、釣り具の落下防止には尻手ベルト/ロープを使って落ちないようにするのがスマートです。

尻手ベルト/ロープってどんなもの?

尻手ベルトと尻手ロープとは、道具が万が一落下してしまっても、繋いだロープで手が届かないところに落下したり流されたりするのを防ぐために使います。

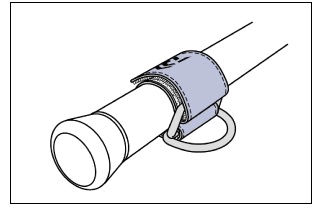

尻手ベルトを竿に巻いて尻手ロープを付けたり、杓に尻手ロープをそのまま付けたりして使う事ができます。

長い尻手ベルトと短い尻手ベルト。

長さの違う尻手ロープとさまざまな種類の接続部があります。

これらを組み合わせる事で、落下を防ぎたい道具に「命綱」を付けてあげるイメージ。

たとえば僕の場合であれば、防波堤やテトラで餌釣りをすることが多いので、

- 杓に尻手ベルトを巻いて

- 「スナップスイベル」と「ナス環」の付いた尻手ロープ

で固定しています。

尻手ベルトを使う3つのメリット

尻手ベルトを使う理由は3つ。

- 落下防止

- 尻手ロープを付けられないモノにも付けられる

- 1000-2000円で道具を守れる保険

落下防止

一番の目的がコレ。

大事な道具を海に落とさないためです。

特に船釣りや打ち込みでは竿が一瞬で海に持って行かれてしまうことがあります。

僕の知り合いでもいますが、一瞬目を離したら竿が丸ごと無くなっていたなんて話は1人や2人だけではありません。

竿とリールで10万を軽く超えることも珍しくないので、落ち込み方もハンパじゃありません。

僕自身もかなり気を付けてはいる方だとは思いますが、杓を海に持って行かれています。

尻手ロープを付けられないモノにも付けられる

竿や、一部の杓には尻手ロープをそのまま付けることができません。

そういった場合に、尻手ベルトをバットエンド(竿の下の方)に巻きつけると「D環」を作る事ができるので、尻手ロープが取り付けられるようになります。

一般手的な竿はテーパー(先細り)がかかっているので、尻手ベルトがしっかりと止まるようになっています。

尻手ベルト自体もキツく締めるとかなりのグリップ力があるので、数キロ程度の不可を掛けてもすっぽ抜けるような気配は全くありません。

たとえば、打ち込みの竿を急に引っ張られたとしても十分に耐えてくれるくらいのグリップ力があります。

1000-2000円で道具を守れる保険

尻手ベルトと尻手ベルトの両方を買うと、2,000円程度の費用が掛かることになります。

竿などの道具を落とすことはあまり起こることはないと思いますが、思っているよりも結構な頻度で耳にします。

竿が飛んで行って海の中に消えていくと、道具を失うショック、喪失感、恥ずかしさ、、、。

さらに同じ道具をもういちど買わなければならない屈辱が待っています。笑

2,000円程度で何万、何十万円もする道具を守れるなら安いモノだと思います。

尻手ベルトのデメリット

とはいえ、尻手ベルト/ロープもいいことばかりでありません。

ブラブラした紐が繋がることになるので、尻手がない状態に比べるとどうしてもジャマにはなってしまいます。

竿であれば竿を振り回せる範囲に制限が付きますし、どうしてもロープに引っ張られる感覚は残ります。

杓に付ければ撒き餌の際にはどうしても何度か引っかかる事があります。

それでも、尻手ロープの長さを考えたり接続部のフックを付ける場所を工夫したりすることでかなり快適にすることはできます。

道具を失うことをを考えれば、尻手を使って道具を守るのを優先する方が良いでしょう。

尻手ベルトの使い方

尻手ベルトとロープはどうしてもジャマになってしまいます。

ですので、できる限り快適に使うためには、ジャマにならないように考えてから購入して取り付けるのがポイントです。

尻手ベルト/ロープにはたくさんの種類があるので、長さやフックの形で選んでいくのが良いでしょう。

- 尻手ベルトを付ける場所を決める

- ジャマにならない移動範囲を元に、長さを決める

- 固定場所を元に、接続部を決める

- 尻手ベルトとロープを選択する

1. 尻手ベルトを付ける場所を決める

まず考えるのは尻手ベルトが必要かどうか。

尻手ロープをそのまま取り付けられるような専用フックが付いてる道具であれば問題はありません。

なのですが、竿や一部の杓やタモなどにはあらかじめフックがついていいません。

そこで、尻手ベルトを使って尻手ロープを取り付けられる場所を作る必要があります。

尻手ベルトを取り付ける場所の「経」に合わせたベルトの長さを選ぶのがポイントです。

というのも、ベルトには「厚み」があるため、何重にもぐるぐる巻きにしてしまうとジャマになってしまうのが理由です。

細い竿には短い尻手ベルト、太い竿には長い尻手ベルトといったように、長さを調整します。

Daiwaの尻手ベルトのように2つをつなぎ合わせることで極太の竿でも対応できるものもあるので、太経の竿でも安心です。

2. ジャマにならない移動範囲を元に、長さを決める

次に、ロープの長さを考えます。

短すぎると行動範囲が狭くなってしまい、動きたいときに動けません。

逆に長すぎるとジャマになってしまいます。

行動範囲を考えて、できる限りギリギリの長さの尻手ロープを選ぶのがポイントです。

たとえば、杓に付ける尻手ロープの場合は、尻手ロープを固定する場所(A)から尻手ベルト(B)までの距離が行動範囲になるので、だいたいその長さに収まる長さの尻手ロープを選びます。

3. 固定場所を元に、尻手ロープの接続部を決める

そして、固定する場所に合わせて接続部を決めます。

尻手ロープにはさまざまな接続部が使われていますが、固定する場所にちゃんと接続できる接続部を選ぶように注意しましょう。

たとえば、プラスチックのクリップと輪っかを通して締めるだけのストラップではどこに固定しても竿の重さを支えきることはできませんよね。

そこで、尻手ベルトのD環に直接引っかけられる「ナス環」と、ピトンや船に直接固定できる「ナス環」が付いた尻手ロープを選ぶといった具体です。

4. 尻手ベルトとロープを選択する

ロープ自体にも様々な種類があります。

ロープタイプや強化繊維が編み込まれているもの、ワイヤーが入っているもの。

そして、クルクル巻きになってジャマになりにくいものまであります。

目を閉じて釣り場と道具を使う状況をジッと考えてみると、どんなものが使いやすいかイメージしやすくなると思います。

オススメ尻手ベルトはコレ

尻手ベルトと尻手ロープは、正直にいってしまえば「どれもでもいいです」。

というのも、尻手ロープを使わない人に比べて道具の落下防止は雲泥の差になるからです。

- 長さ

- 接続部

だけを注意すればどんなモノを選んでも大丈夫です。

個人的な選択基準としては、できる限り大手メーカーのものを選ぶようにしています。

どのメーカーもさほど変わらないとは思うんですが、釣り具に関しては経験上大手メーカーの方が品質がシッカリしているのが理由です。

数百円程度の違いでバキッとかブチッと切れてしまうのも悲しいので、道具を守る尻手ベルト/ロープに関してはシッカリしたモノを使いたいと思っています。

セットで使えるおすすめ尻手ベルト

尻手ベルトとスパイラルコードの両端には大きめのカラビナが付いてるので脱着もカンタン。

スパイラルコードは2mmのワイヤー内蔵と接合部はスイベルなので強度もバッチリです。

2つセットでもリーズナブルな価格なのでノーブランドでもOKならコレがオススメ。

杓に使うオススメの尻手ベルトはコレ

杓に付けた尻手ベルトのD環には細手のスナップスイベル。

杓ホルダーのフック部分にナス環を固定するようにしてます。

短すぎるのはイヤだったので、少し長めの1700にしました。

長さに余裕があるので突っ張った感じも無く快適に使えています。

打ち込み竿に使うおすすめの尻手ベルトはコレ

打ち込みでは竿もリールも重く、大きくなるのでワイヤー入りの尻手ロープが安心。

竿やピトンへの脱着もしやすいように左右対称のナス環。

尻手ベルトは2つを重ねることで太経にも対応できます。

船釣りに使うおすすめの尻手ベルトはコレ

船釣りは動き回る事もないので短めで、かつ邪魔にならない尻手ロープがベター。

とはいえ、終了のある竿やリールを扱うことが多いので、ステンレスワイヤー入りを選択します。